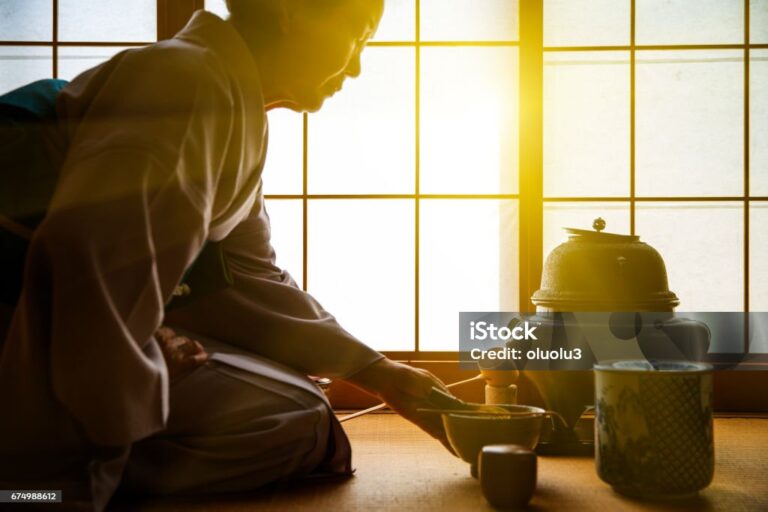

表千家(おもてせんけ)の茶道のお月謝(お稽古代)の渡し方には、礼儀や形式が重んじられるため、丁寧に行うのが基本です。一般的な渡し方のマナーをご紹介します。

🔸お月謝の渡し方(基本的なマナー)

1. お月謝袋に入れる

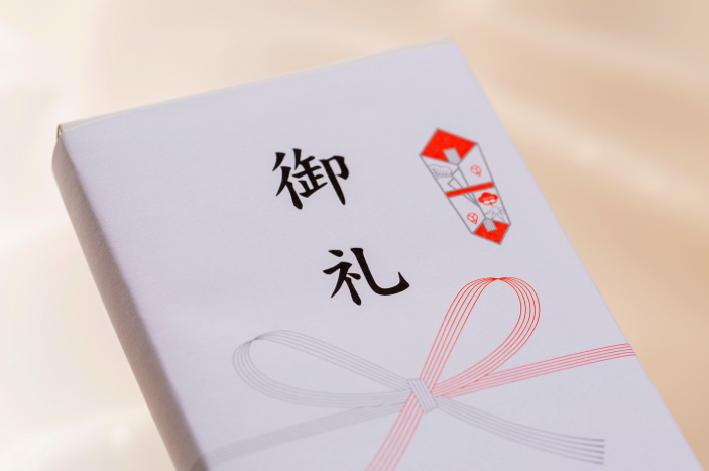

- 市販の結びの熨斗封筒や無地の封筒(白無地)を使用します。

- 封筒の表に「御月謝」または「御礼」、研究会などの場合によっては「御挨拶」と書きます。

- 名前は表の下部分に書くのが一般的です(正式にはフルネーム)。

正式には熨斗封筒ですが、教室ごとに環境や生徒のレベルに合わせて、書き方や封筒も内容に志向をこらせて教室で異なるので、先生にお聞きしましょう。

先生に教えられたその教室の方法に合わせることがマナーです。

2. 中包みをする(必要に応じて)

- 表千家では、格式を重んじることが多いため、お月謝をさらに半紙や懐紙で包む場合もあります。

- 包み方は、慶事用ではなく「折り返しが下(右→左→下→上)」の「弔事ではない折り方」で包みます(略式で問題ないこともあります)。

3. 封筒を風呂敷や袱紗に包む

- お月謝等を風呂敷や袱紗に包んで持参する方も多いです。

- お金のやり取りに直接感情を持ち込まないよう、丁寧な所作が求められます。

4. 渡すタイミング

- 一般的にはお稽古が始まる前か、稽古後すぐのタイミング。

- 師匠(先生)にご挨拶をする流れの中で、自然にお渡しします。

- 「いつもありがとうございます」「今月もよろしくお願いいたします」など、一言添えると丁寧です。

5. 渡し方

- 両手で丁寧に差し出す。

- 座って渡す場合は、畳の上に両手で差し出し、軽くお辞儀を添える。

- 先生がご多忙そうな時は、無理に渡さず、タイミングを見て忘れずお渡しします。

- 慣れてきたら、正式には袱紗に包んでお渡ししますが、袱紗の持ち合わせがなく急遽お渡しする場合などは、扇子を開いてその上に封筒を載せて向きを変えてお渡しする方法も教えて頂けると思います。

🔸注意点

- 現金は直接出さない:封筒に入れず現金をそのまま渡すのはマナー違反です。

- お釣りが出ないように:あらかじめぴったりの金額を準備。現金は新札を用意しましょう。

- 遅れないように:月初や最初のお稽古日に必ずお渡しするのが理想です。

もし特別な流儀や教室ごとの決まりがあれば、先輩や先生に直接尋ねることが一番確実です。茶道では、細やかな気遣いと「相手を思う心」がとても大切にされます。丁寧な所作を心がけていれば、必ず伝わりますよ。

🍵しっかりネットで下調べをして準備しても、その教室の指導の方法があります。

先生から説明された方法と下調べした内容が異なっていても、ネットにこう書いてありました!とは決して先生に言うものではありません。教えて頂いた内容に口答えをする、マナーを知らない失礼な生徒になってしまいます。

師匠から教えて頂いた生徒を思う心遣いの内容と準備にしっかりと敬意を払い、素直に学ぶその気持ちが茶道では特に大切です。この積み重ねが一般的なマナーを習得する良いお勉強の機会にもなります。

それこそが相手を思いおもてなしをする、招かれて習得する生徒も先生におもてなしの心をお返しする。

日々のそのお稽古での修練が、洗練された茶室での「こころと美」につながり、一期一会の人生を豊かにする茶道の大切な根源となります。